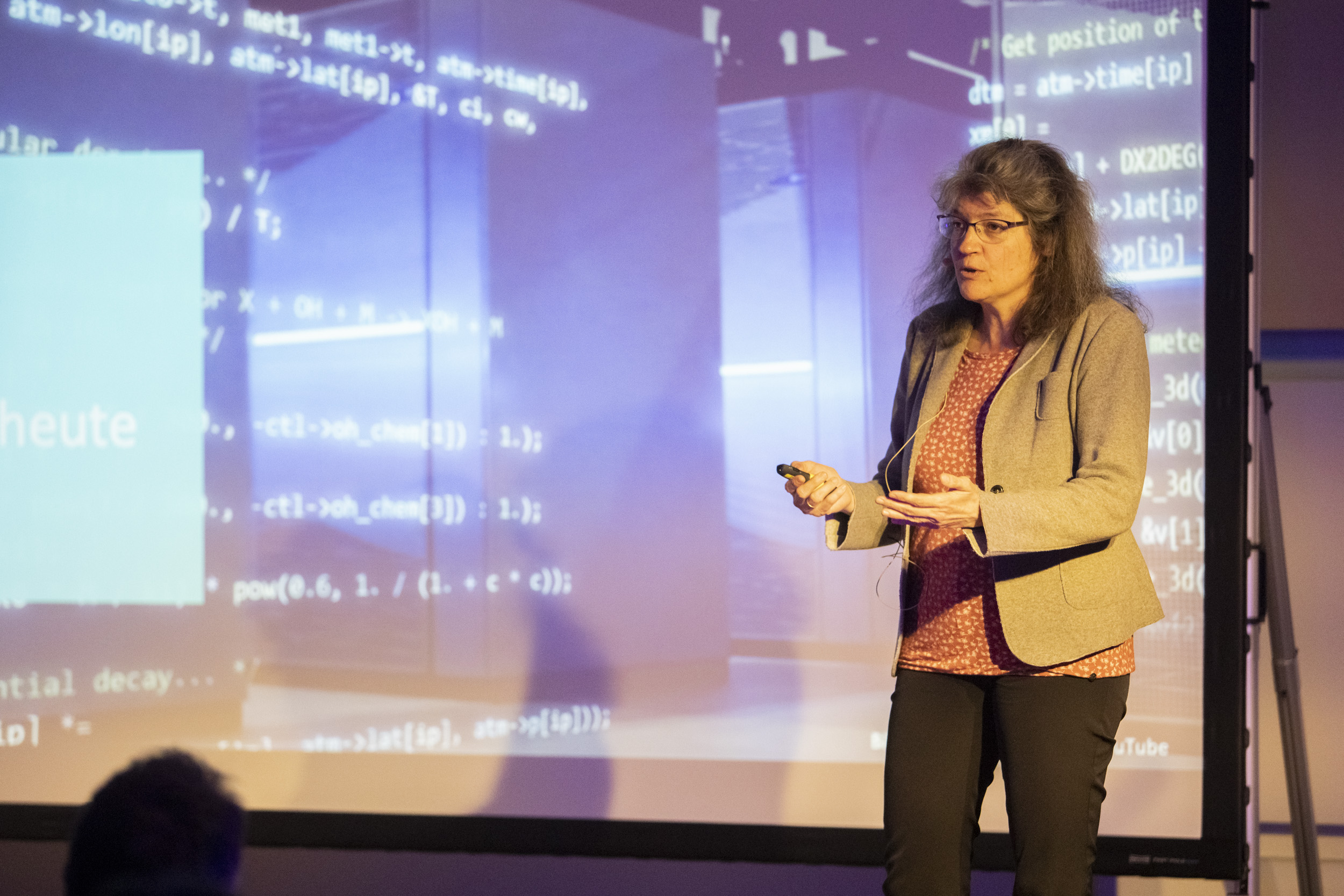

Überlegen Sie, wie Sie KI für Ihr Unternehmen oder Ihre Forschung nutzbringend einsetzen können? Was ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Bei welchen Prozessen kann KI hilfreich sein? – Um bei den Antworten auf diese Fragen zu helfen, setzt das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit auf KI-Lotsinnen und KI-Lotsen. Unsere Institutsleiterin Prof. Dr. Anita Schöbel wurde bereits 2020 zur KI-Lotsin für Mobilität ernannt. Prof. Dr. Stefan Kramer von der Johannes Gutenberg Universität Mainz ist seit Mitte 2024 KI-Lotse für Life Sciences. Nun unterstützt die Landesregierung das Vorhaben auch finanziell.

Was ist eine KI-Lotsin?

Ein Baustein der KI- Agenda ist das Benennen von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, die die Anwendung der KI-Technologien in Wissenschaft und Wirtschaft unterstützen. Diese KI-Lotsen und -Lotsinnen sind Bindeglieder, die Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen, um die Potentiale für Unternehmen zu heben. Die erste in Rheinland-Pfalz ist Anita Schöbel. Sie ist international ausgewiesene Expertin im Schwerpunkt »Künstliche Intelligenz und Mobilität« und steht mit unserem Institut, dem Fraunhofer ITWM, für eine Vielzahl von innovativen KI-Projekten.